在加拿大

有一年,回老家后再回南京,感觉南京街头的熟食店不对,店铺是没毛病,都一样,里头东西不一样---没猪肉!没走有肉,没猪大排,没红烧肉,没叉烧,只有鸭子,我是喜欢盐水鸭,烤鸭的,超喜欢。但是怎么会没猪肉的?江南每一个城市的熟食店都有猪肉卖,唯独南京的没有。就联想到明朝小说,没有猪肉,主人公吃的是牛肉,跟加拿大白人一样一样的。联想到朱元璋,他老婆是大脚,回民不裹脚。朱元璋的大将都是回民。南京有超多回民,10万,这在江南很另类。但是,现在的南京是后穆斯林时代了,回民很多在吃猪肉!很多回民女孩嫁汉人。我的意思是,加拿大目前还不要紧,有一些回民没事,但确实应该 close the door before too late.

评论

华人怎么没搞出蒸汽机,电,互联网。。。? 赏 2017-02-21#2

评论

去华人超市,用中国vendor,中国人要帮助中国人,团结互助才能赢得尊重 赏 2017-02-21#3

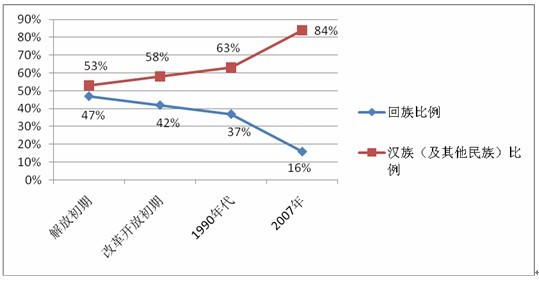

回族社区中的“都市族群,其文化认同的情感愈强,人们内部交往互动的频度、广度、深度、双向度愈高”,“越是聚居的社区,人们对社区的归属感、认同感越强”,在互动与交往中,文化得到了自然的传承和延续。[18]随着回族社区的改扩建,回族民居、清真寺、清真商铺基本消失,取而代之的是高档住宅社区、商业网店和非清真饮食供应点。回族居民或者被分散到城市的其他新型小区,或者由于单位分房、组建新家庭搬出。因为老城区房租低廉而吸引来的大量外来务工人员,和搬入新建高档住宅区的居民改变了七家湾的回汉人口比例。于是今天的七家湾回族社区无论从地域结构还是从人口数量上看,都已不再是原先那个具有完整的地缘性和社缘性的回族社区。 牛街社区是北京最大的回族社区,著名的牛街礼拜寺就在社区的中心。牛街回族社区在拆迁改造中采取了合理的措施,如“拆一补一”、“危改加房改”、“允许穆斯林回迁原址”等,最终使得牛街的拆迁改造没有造成牛街回族社区的消失。相反,牛街回族社区作为中国首都民族宗教政策的“标本”,作为中国对外开放的窗口,作为中国穆斯林在首都地区的象征,而被较完整的保全下来。最终大约有70%的回族穆斯林在1997年的拆迁改造中得以回迁,牛街清真寺周围的社区中仍然以回族居民为主。牛街清真寺、清真女学、清真超市、牛羊肉市场、回族医院、回民小学等得以保留。 (二)职业的多元化与回族居民流动 刘光宁先生在他的研究中指出:“随着城市专业分工的加快和社区成员受教育水平的提高,社区成员所从事的职业绝不仅仅是父辈延续的传统的小摊小店经营。职业的专业化要求使社区成员很难对社区维持全部感情投入状态,因此聚居的吸引力和价值也就自然降低”。[19]社区成员的角色分化,不仅使社区的异质化程度加强,而且也表明了社区成员的流动性和变异性。据民国二十三年《中国日报》载,南京市回族为14032户,57785人,80%的都是社会普通劳动者。其中饮食业为回族第一大职业,共有9824人靠制作出售清真食品为生。另外,回族社区中的教职人员、丧葬服务、回民学校教职员工、回民社会团体人员等职业的从业人员数量也比较庞大。相近的经济、社会地位,使“穷回回”更愿意选择民族聚居的定居方式。清真食品制作、教职人员等传统回族职业又同回族日常生活息息相关,所以这些从业者大多选择生活在回族社区中。 社会主义改造、宗教改革后,七家湾回族的经济结构解体,文化结构破坏,传统行业从业人员锐减。现代社会结构和生活方式对传统宗教文化和风俗习惯的冲击,无形间又压缩了传统行业的生活空间,也拓展了回族原本狭窄的就业门路。大量回族或转向企业,或通过学习改变了社会地位,南京回族逐步从民族社区走向整个社会。也正是由于工作需要等原因,回族社区内大量回族居民外迁、流失,民族聚居不再是社区成员的必然选择。 表3:1949年、1983年七家湾居委会居民职业变动情况时间有文化技术的职工占(%)小商小贩占(%)1949年3.1%54.4%1983年90%8.5% 1956年七家湾居委会进行了回族职业调查。在被抽查的184户回民中,国家和集体职工的比例由1949年的30. 43%上升到89.67%,无业、失业、小商小贩转变成职工的就有250人。国营大企业南京无线电厂1949年只有回族职工3名, 1959年发展到196名。南京机床厂1949年只有回族职工2名, 1959年增加到153名。这些国有大型企业中的回族职工大多来自七家湾。[20] 表4:1958年与1990年南京市部分辖区回族人口增长情况[21]区名1958年回族人口1990年回族人口鼓楼区2247人7267人大厂区163人1593人玄武区2225人4984人建邺区13543人14971人白下区4381人6564人秦淮区5582人7185人 鼓楼区、玄武区是南京高校、科研机构、机关事业单位集中的辖区,大厂区则是南京重要的石化工业区。1990年鼓楼区、玄武区回族人口较1958年分别增长了2.2倍、1.2倍,大厂区更是增长了8.7倍。而原七家湾所属的建邺区,及同属城南、回族人口较多的白下区、秦淮区回族人口增长率都没有超过南京回族人口的增长率。可见,原本生活在城南、大部分从事饮食业、手工业、苦劳力的回族已经实现了社会角色转变。 西安回坊是中国城市回族社区保护的典范之一,可以比较一下西安回坊与南京七家湾回族社区改造后回民职业变化及对回族文化的影响。西安是伊斯兰教传入较早的城市,也是回族先民最早居住的地方之一。隋唐时期,“坊”是对长安城里居民小区的称呼,“回坊”则是西安回族对其传统居住区的简称,指的是回族历史街区和回族社区,最早可上溯到唐代长安城内的“番坊”。史学界认为,西安“回坊”在唐朝末年以后逐渐成为普通市民的生活区域,从那时候开始,回族先民在这里居住、繁衍,逐步形成了具有独特文化和经济特点的回族社区。[22]现在的回坊是在明清时期业已形成的“七寺十三坊”[23]的传统寺坊格局基础上沿续发展而来。同南京七家湾回族社区一样,西安回坊也曾经面临着城市改造,回坊居民的就业安置是改造的难题之一。在回坊居民的坚持下,政府转变了改造思路,尽可能的保留回坊建筑,保留回族风情,将回坊打造成西安市区重要的人文景点。回坊的路面平整了,下水设置完善了,古建筑修缮了,市场规范了,而回坊中大部分的回民仍然按照传统的方式生活,清真饮食业仍然是第一大职业[24]。回民在延续着同民族商业的纽带,也较好的保留和传承民族文化,西安回坊也是全国城市中回族文化气氛最浓厚的社区之一。西安回坊“保存民族文化、发展民族经济、推动社会进步”的理想寺坊保护模式也得到了联合国教科文组织的认可。 (三)社区服务设施减少与回民生活异化 回坊(回族社区)是围绕着清真寺而形成并逐渐扩大的,回族社区的中心是清真寺。中社区功能上看,清真寺是社区的宗教服务设置,是回族社区不可缺少的组织部分,是回族聚居的精神支柱。但所谓的七家湾回族社区,特别是七家湾、红土桥、水西门为主的核心地区却经历从1958年到2005年,47年没有清真寺的特殊时期。1958年宗教改革,城区32坊清真寺合并为7坊,其他一些或被拆除,或被占用。文化大革命开始后,所有清真寺关闭。1983年起,净觉寺、太平南路清真寺、吉兆营清真寺相继恢复开放,而七家湾核心地带的草桥清真寺、小王府巷清真寺[25]、登隆巷清真寺、汉西门清真寺、小板巷清真寺、大常巷义学、辉复巷女学、石鼓路清真寺、石鼓路女学、丰富路清真寺、水西门清真寺、内桥清真寺、下浮桥清真寺等十几座清真寺未恢复。一直到2005年,草桥清真寺重建开放,七家湾回族社区的宗教活动才得以恢复。 在回族社区文化模式的转型中,新式回民学校的创办具有重要贡献,回族教育的鼎盛时期,南京共有16所回民学校,1所回族中学[26],其中位于七家湾社区附近的有敦穆小学、崇穆小学、清源小学、西城小学、务本小学、适道小学、净觉小学。现在七家湾只有一个民族小学,且回族特色亦不明显。 “回回两把刀,一把牛羊肉,一把卖切糕”,这句回族俗语形象了表述了饮食业与回族发展的关系。清真饮食是回族日常生活同其他民族最明显的区别,也是回族宗教文化的重要组成,大量的回族人口从事清真饮食业,客观上维系了这一群体同民族宗教特征的联系,保证了回族文化的传承。新中国成立后,国家对私营工商业进行社会主义改造,建立了以国营企业为主,合作企业、个体商贩及集市贸易为补充的社会主义经济体系,社区居民在这种结构中重新定位、组合,从业人口则分流到其他行业,回族的社会角色更加复杂,大量私营的清真饮食供应点或合并,或消亡,或因为汉族员工的加入逐渐失去清真特色。文化大革命前,南京市共有158家清真饮食网点,文革后更是只剩下37家,这个数量尚不及民国时期南京清真茶馆的数量。 据笔者统计,现在七家湾地区有清真寺2座(草桥清真寺、净觉寺),民族小学1所,清真餐馆4家,清真锅贴店5家,清真糕点店5家,清真卤菜店1家,清真牛羊肉供应点3家。不到20处的清真饮食供应点根本不能满足数万回族的基本生活需要。“没有地方礼拜,没有地方吃饭,没有地方上学”,一位七家湾的坚守者这样形容改造后的七家湾回族社区。 (四)回汉通婚与民族宗教文化传承缺失 回族社区在长期的历史发展过程中,不断地受到主流文化的冲击和影响,社会各个层面都发生着持续的变迁。家系和婚姻是编织回族社会亲属网络的经线和纬线,“族内婚制度”更是构成传统回族社区社会结构的一个重要基础,传统的七家湾回族社区几乎无回汉通婚现象。通过调查发现,现在包括七家湾回族在内的南京回族的婚姻选择在历史流变中呈现出明显的“封闭—开放”的特征。究其原因,从内化的文化观念看,时代变迁所带来的伊斯兰教信仰的淡漠和教育中伊斯兰教内容的缺失,已使民族内婚制度的坚守变得举步维艰,这一比例从老年到青年呈现出逐步递减的趋向。从外在的交往条件看,数百年来回民赖以延续民族传统的空间在城市的大拆大建中被逐步压缩,由此带来的居住格局和传统行业的解体促成了交往对象和范围的重大转变,从而使族际通婚普遍化成为不可逆转的趋势。 表5:七家湾回族社区各年龄段的通婚比例[27]年龄段40 岁以下40 岁~60 岁60 岁以上回汉通婚户比例( %)93529纯回民户比例( %)74891 表6:七家湾回族社区不同时期的回汉通婚比例变化[28]时期回回通婚家庭比例回汉通婚家庭比例解放初期90%10%50年代后64%36%80年代后21%79%2000年后3%97% 从上述两表可以看出,以新中国成立(1949年)、宗教改革(1958年)、改革开放(1978年)三个标志性时间为划分,七家湾回汉通婚率大幅度增加,纯回民户比例大幅度减少。 族际通婚客观上加强和促进了回汉民族关系的友好交融,也加快回族人口的增长,但是,在回族传统文化的代际传承面临诸多困境的南京,回汉通婚家庭不过是繁衍了一代“身份证回族”、“标签回族”。台湾政治大学张中复教授称这样的回族为“边缘性回族”,并进一步认为,这种“边缘性”的形成,显示了当代“伊斯兰教—回族”必然联系中的脆弱性和游移性。 表7:西北4座城市回族族内通婚与回族成年男女信仰伊斯兰教比例[29]城市西宁西安兰州银川回族族内通婚比例96.76%88.97%88.81%63.1%回族成年男女信仰伊斯兰教比例97.25%99.3%93.47%67.26% 杨文炯对西北4座城市的调研说明了城市回族婚姻状况与回族宗教信仰的传承有内在联系。族内通婚比例较高的西安、西安、兰州三座城市的成年回族男女回族宗教传统比例也较高,反而在“回族之乡”宁夏回族自治区首府银川回汉通婚率已经非常高,回族成年男女信仰伊斯兰教比例也是最低的。 城市多元文化中,回族文化处于弱势边缘的地位,文化张力明显不足,回族坚持“族内通婚制”,坚持“回男可娶汉女,回女不嫁汉男”是宗教教义的要求,也是回族自我保护的选择。“族内通婚”与“回女不外嫁”客观上保证了回族文化家族传承的实现。 极左时代大量回汉通婚基本都以回族一方及后代被同化为结局。尽管回汉通婚使得回族人口较民族内部通婚增加更快,但增加的部分又基本是汉化的回族。原本回族结婚要请阿訇念“尼卡哈”,孩子出生要请阿訇“取经名”[30]等传统习俗基本消失,回汉通婚家庭的民族宗教教育也十分薄弱。 五、复兴还是重构? 在大城市传统回族社区,伊斯兰教信仰对经济、文化、社会组织、居民生活等全面渗透和影响,居于主导价值地位,清真寺成为社区生活的中心。城市传统回族社区社会文化结构相对稳定,具有鲜明的特点。传统上,学者这这种回族社区结构称为“寺坊制”或“教坊制”,也有学者认为用“盘根草格局”[31]来描述大城市传统回族社区社会文化结构特征更加形象、生动、准确。 当“盘根草格局”是已经消失,还是有待复兴这一问题尚在讨论时,城市回族已经发生了一个新的变化——大量流动穆斯林的出现。 表8:南京清真寺某日晌礼礼拜人数及构成(2011年3月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺6人4人10人60%40%草桥清真寺13人3人16人81%19%吉兆营清真寺11人13人24人46%54% 再以吉兆营清真寺为例,参加礼拜活动者的详细构成是:本地人11人;外地人共13人,其中西北清真饮食从业人员10人,新疆维族2人,外国留学生1人。 表9:南京清真寺某日“主麻日”礼拜的人数及构成(2011年5月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约80人约220人约300人27%73%草桥清真寺约40人约60人约100人40%60%江浦区浦珠镇清真寺4人12人16人25%75%六合区长江路清真寺45人35人80人56%44% 再以净觉寺为例,参加“主麻日” 礼拜活动者的详细构成是:本地人约80人;外地人约220人,其中西北清真饮食从业人员约80人,新疆维族约60人,外国留学生、工程师等约60人,高校大学生约20人。 表10:南京清真寺某日斋月开斋人数(2011年8月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约65人约45人约110人59%41%草桥清真寺约55人约35人约80人69%31%吉兆营清真寺[32]约40人约50人约90人44%56% 再以吉兆营清真寺为例,在清真寺开斋者详细构成是:本地人约40人;外地人约50人,其中西北清真饮食从业人员约40人,新疆维族3人,外国留学生、工程师等2人,高校大学生5人。 表11:南京清真寺开斋节参加人数及构成(2010年9月10日)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约1500人约2500人约4000人38%62%草桥清真寺约300人约200人约500人60%40% 再以净觉寺为例,参加开斋节礼拜活动者的详细构成是:本地人约1500人;外地人约2500人,其中西北清真饮食从业人员约1500人,新疆维族约200人,外国留学生、工程师等约350人,高校大学生约250人,其他约200人。 通过上述四个统计表可以看出,南京各清真寺中参加宗教活动者的构成已经趋于多元,传统回族社区中的南京回族在南京伊斯兰教活动的主导地位已经受到“挑战”。不同的民族、国籍、肤色、言语、教派,如此复杂的构成围着一个中心而团结,即心中的回族社区——伊斯兰教倡导的“稳麦”[33]。 2005年,甘肃平凉人沙海峰成为南京第一个清真寺管理委员会成员中的西北人,2006年,他又同其他两位西北穆斯林成为新一届的南京市伊斯兰教协会委员。2010年新一届的南京市伊斯兰教协会委员中,西北穆斯林数量进一步增加,越来越多的西北穆斯林参与南京市伊斯兰教协会的管理工作。 作为东部沿海城市中回族较多的城市,南京的清真餐饮业,特别是以鸡鸭加工、小吃茶社、牛羊肉贩售为主的本地清真餐饮业日渐没落。据笔者调查,南京本土8万回族中,清真食品相关从业人员不足200人。而以西北“拉面产业”为代表的清真餐饮业逐渐成为南京清真餐饮市场的主力,这几年,十几家由西北人经营的中型清真餐馆和数家外籍穆斯林经营的餐馆又丰富、提升了南京清真餐饮业。 回族社区的改造不是城市发展的个案,正如整个城市地缘变迁过程中街坊邻里串联的熟人世界土崩瓦解一样,回族传统聚居模式的变迁也是这个正在的熟人世界的一部分。“城市回族不得不直面散居的考验,同时提出的问题是城市回族能否经得起散居的考验。”[34] 费孝通教授所指出的:“中国不同的区域具有不同的发展道路,这些道路随区位传统不同而不同,但长期以来就是在动态中存在的,并不是简单的‘现代发明’。”[35]回族穆斯林具有自己的实质性传统(Sub2stantive tradition) 即伊斯兰的宗教传统,因此,她实现自身的现代化必然以其传统为依归。在文化适应、整合的过程中,清真街社区虽然出现了地缘的解体,但是“形散而神不散”,在解体的同时也整合着自己的力量和新资源,构建起一种新型的民族社区存在模式——精神社区,即以宗教信仰和民族共同意识及心理特征为纽带的共同体。 无论城市化、现代化的冲击力多强,城市可提供的文化生存空间多大,不同背景的穆斯林都会在不同的文化生存空间中努力坚持伊斯兰信仰的方式;不断流动变化的穆斯林精神社区将代替拥有固定地域边界的社区而成为城市流动群体凝聚的有效形式,而清真寺的中心作用也将由地域中心转变为精神中心;穆斯林移民群体的数量、流动方式、经营行业、社会参与程度、居住格局、宗教尊崇程度等将影响到城市伊斯兰教的未来走向;不分地域、种族、语言、教派等外部因素,追求建立在信仰基础上的宗教认同感,以穆斯林的身份建构社区的归属感,是未来城市穆斯林群体发展和生存的主要形式。 回族社区曾经是团聚回族群众、延续回族文化的摇篮,但是,随着经济、社会、文化的变迁和发展,她经历了一个“繁荣—衰落—解构—重构”的过程,社区的地域空间和结构要素都发生了很大的改变。在这个既有无奈,又必须直面的过程中,回族社区和回族文化在努力摸索着城市社会中的新定位。 注释:[1] 本文系中山大学“马丁堂奖学金”人类学研究基金项目的成果。[2] 刘莉.古代回坊的形成与发展.青海民族研究,2004:3.[3] 伍贻业。《南京回族伊斯兰教史稿》。南京:内部出版,1999,页232。南京清真寺数量的说法有多种,根据《南京回族伊斯兰教史稿》记载,太平天国前,南京城区清真寺有36座之多,新中国初期市区有清真寺、清真女学和清真义学32座,郊县有21座。“城内三十三座清真寺,城外二十二座清真寺”则可能是民间为顺口而说的一种说法。[4] 吴晓等:〈现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例〉,《规划师》第9期(2008年9月),页15~21。[5] 清真女学是指专门供穆斯林女学进行宗教活动的清真寺。根据伊斯兰教的传统,一般不提倡男女混杂进行宗教活动,鼓励女性在家中完成宗教功课。华北、江南地区的回族较西北地区更加重文重教,建立专供穆斯林女性使用的清真寺有助于穆斯林女性学习宗教知识。民国时期,南京城区共建有长乐路女学、汉西门女学、大辉复巷女学、石鼓路女学、竹竿里女学等5座女学,穆斯林女性的宗教生活和社会生活较为活跃。[6] 义学是指清真寺办的以经堂教育为主的宗教学校。民国时期的南京义学除教授《古兰经》、《圣训》、阿拉伯文、波斯文、伊斯兰教法等传统经堂教育宗教科目之外,还兼学汉文。当时主要的义学有:常巷义学、南郊义学、小王府巷义学、下浮桥义学、求实回文学校等。[7] 石鼓路清真寺为南京唯一的哲赫林耶清真寺。哲赫林耶是中国西北“四大门宦”之一,历史上西北等地哲派穆斯林到南京谋求营生,大多聚居在石鼓路、三矛宫一带,1891年,南京回族武德将私宅捐献为清真寺,归南京哲赫林耶派穆斯林使用。但民国后期,因哲派穆斯林较少,且南京地区各清真寺教派分歧不大,非哲派穆斯林也在这个清真寺参加宗教活动。[8] 此说法有待考证。[9] 陈经畲:南京人,民国时期为著名回族富商,热心慈善教育。建国后,任湖北省副省长等职。[10] 根据伊斯兰教法,穆斯林所食用的肉类必须经过特定的屠宰方式,持刀者必须是穆斯林,宰牲前须念诵“以真主的名义,真主至大”的祈祷词,回族称之为“刀口”。[11] 南京市民政部门曾向回民发放“肉贴”,用以弥补牛羊肉较猪肉价格高的差价。[12] “都啊”,阿拉伯语祈祷的意思。回民家庭一般会在门头上挂一个金属牌子,称之为“都啊牌”,上面书写着一段经文,如“以普赐特赐的真主之名”,“万物为主,唯有真主,穆罕默德,主之使者”等,以示同汉族家庭的区别。[13] 西道堂,中国伊斯兰教派别。1903年由马启西创立,以“介廉(刘智)种子,关川(马明心)开花,我(马启西)要得道”为召唤,宣传“金陵介廉氏学说”为宗旨。[14] 刘智(约1660-1730),字介廉,江苏南京人,清初著名伊斯兰教学者,为中国伊斯兰教哲学的集大成者,其墓园在南京雨花台区。巴巴,源自阿拉伯语,回族群众一般称老者或德高望重者为“巴巴”。[15] 吴增基等.现代社会学[M].上海:上海人民出版社,2001.[16] 杨文炯.城市界面下的回族传统文化与现代化[J].回族研究,2004:1.[17] 吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.[18] 杨文炯.回族社区:“单位”之间的社会互动[N].中国民族报[19] 冶芸.沿海城市回族穆斯林社区的分化与整合——秦皇岛市清真街社区的考察[J].中国穆斯林,2010:2.[20] 伍贻业.南京回族伊斯兰教史稿[M].南京:南京市伊斯兰教协会(内部出版),1999.[21] 参考1990年的数据是因为2002年南京进行了市辖区行政规划调整,原本属于建邺区的七家湾已经归属于白下区。[22] 李健彪.历史街区保护与城市现代化进程并不相悖[N].中国民族报,[23] 七寺十三坊的“七寺”指:化觉巷寺、大皮院寺、小皮院寺、广济街寺、大学习巷、营里寺和洒金桥寺;“十三坊”指:化觉巷、西羊市、北院门、麦苋街、大皮院、小皮院、北广济街、狮子庙街、大学习巷、小学习巷、大麦市街、洒金桥和城南的回回巷。[24] 据调查,西安回民中有超过2万人从事与清真饮食制作相关的职业,而南京回民中估计只有不超过300人还从事清真饮食业。[25] 杨林带笔者来到了位于七家湾核心地带的小王府巷清真寺。小王府巷清真寺曾经是七家湾一座重要的清真寺,相传为明朝一位回族王爷的家族清真寺,后开放归民间百姓所用。2005年,几位热心城南历史文化调查的回民发现了这座尚未拆除、保留完好的小王府巷清真寺。清真寺离2005年重建的草桥清真寺不过300米远,在回民较多的小王府巷内,大殿、经堂、水房都被隔成单间,住进了十几户汉族。1958年宗教改革后,城区32坊清真寺合并为7坊,其他一些或被拆除,或被占用。恢复民族宗教政策时,仍有汉西门清真寺、石鼓路清真寺、下关清真寺、小王府巷清真寺、辉复巷女学等几座被占用的清真寺遗址存在,但都未被收归回民所有,也未被恢复为清真寺,后来道路拓宽、老城改造,这几座清真寺也都被拆除,唯有小王府巷清真寺还存在。同杨林一样,不少南京回民听说这里还保留着一座清真寺后都来拜访,清真寺里的汉族住户对经常来看清真寺的回民也习以为常,因为他们听说清真寺将被南京市伊斯兰教协会申请收回,他们也将得到一笔可观的安置款。[26] 清末金陵回族望族蒋氏创办“钟英中学”。1956年改为市立23中。1956年南京市回民文化促进会主办了“回民文化补习学校”,后改为“民族中学”,1957年又在七家湾建“民族夜中”,后来这两座学校全部改为公办,失去民族特色。[27] 吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.[28] 参考吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.其中2000年以后七家湾社区回汉通婚数据为笔者调查结果。[29] 杨文炯.回族社区:“单位”之间的社会互动[N].中国民族报[30] 尼卡哈意指婚约,穆斯林在结婚仪式中要请阿訇念“尼卡哈”,证明双方婚姻的合法和成立;按照回族传统,孩子出生后应请阿訇为婴儿取“经名”,经名为阿拉伯文,多位伊斯兰教世贤或阿拉伯文语中的一些表达美好吉庆的词汇。[31] 白友涛认为回族社区外部联系非常松散,内部亲缘、地缘、血缘、情缘、业缘等关系紧密而复杂,如果借用费孝通先生的格局范式来描述传统回族社区社会文化结构,可以称之为“盘根草格局”,这种格局的特征是:各地社区相对独立,没有隶属关系,表现出某种分散性;回族社区内部血缘、地缘等社会网络关系紧密而复杂;家庭、行业公会和清真寺董事会是大城市传统回族社区的主要社会组织。参阅:白友涛.大城市传统回族社区的社会文化结构研究——以南京市七家湾回族社区为个案.西北第二民族学院学报,2007:3.[32] 因吉兆营清真寺2010年6月开始拆除重建,2010年斋月期间不启用,所以吉兆营清真寺的数据为2009年8月统计的。[33] 稳麦,阿拉伯语,意指团体、集体,伊斯兰教中表示穆斯林社区。[34] 杨文炯.城市界面下的回族传统文化与现代化[J].回族研究,2004:1.[35] 费孝通.重读《江村经济》序言[J].北京大学学报,1999:2. (本文转载自:《伊斯兰文化》2013年第六辑。)

回族社区中的“都市族群,其文化认同的情感愈强,人们内部交往互动的频度、广度、深度、双向度愈高”,“越是聚居的社区,人们对社区的归属感、认同感越强”,在互动与交往中,文化得到了自然的传承和延续。[18]随着回族社区的改扩建,回族民居、清真寺、清真商铺基本消失,取而代之的是高档住宅社区、商业网店和非清真饮食供应点。回族居民或者被分散到城市的其他新型小区,或者由于单位分房、组建新家庭搬出。因为老城区房租低廉而吸引来的大量外来务工人员,和搬入新建高档住宅区的居民改变了七家湾的回汉人口比例。于是今天的七家湾回族社区无论从地域结构还是从人口数量上看,都已不再是原先那个具有完整的地缘性和社缘性的回族社区。 牛街社区是北京最大的回族社区,著名的牛街礼拜寺就在社区的中心。牛街回族社区在拆迁改造中采取了合理的措施,如“拆一补一”、“危改加房改”、“允许穆斯林回迁原址”等,最终使得牛街的拆迁改造没有造成牛街回族社区的消失。相反,牛街回族社区作为中国首都民族宗教政策的“标本”,作为中国对外开放的窗口,作为中国穆斯林在首都地区的象征,而被较完整的保全下来。最终大约有70%的回族穆斯林在1997年的拆迁改造中得以回迁,牛街清真寺周围的社区中仍然以回族居民为主。牛街清真寺、清真女学、清真超市、牛羊肉市场、回族医院、回民小学等得以保留。 (二)职业的多元化与回族居民流动 刘光宁先生在他的研究中指出:“随着城市专业分工的加快和社区成员受教育水平的提高,社区成员所从事的职业绝不仅仅是父辈延续的传统的小摊小店经营。职业的专业化要求使社区成员很难对社区维持全部感情投入状态,因此聚居的吸引力和价值也就自然降低”。[19]社区成员的角色分化,不仅使社区的异质化程度加强,而且也表明了社区成员的流动性和变异性。据民国二十三年《中国日报》载,南京市回族为14032户,57785人,80%的都是社会普通劳动者。其中饮食业为回族第一大职业,共有9824人靠制作出售清真食品为生。另外,回族社区中的教职人员、丧葬服务、回民学校教职员工、回民社会团体人员等职业的从业人员数量也比较庞大。相近的经济、社会地位,使“穷回回”更愿意选择民族聚居的定居方式。清真食品制作、教职人员等传统回族职业又同回族日常生活息息相关,所以这些从业者大多选择生活在回族社区中。 社会主义改造、宗教改革后,七家湾回族的经济结构解体,文化结构破坏,传统行业从业人员锐减。现代社会结构和生活方式对传统宗教文化和风俗习惯的冲击,无形间又压缩了传统行业的生活空间,也拓展了回族原本狭窄的就业门路。大量回族或转向企业,或通过学习改变了社会地位,南京回族逐步从民族社区走向整个社会。也正是由于工作需要等原因,回族社区内大量回族居民外迁、流失,民族聚居不再是社区成员的必然选择。 表3:1949年、1983年七家湾居委会居民职业变动情况时间有文化技术的职工占(%)小商小贩占(%)1949年3.1%54.4%1983年90%8.5% 1956年七家湾居委会进行了回族职业调查。在被抽查的184户回民中,国家和集体职工的比例由1949年的30. 43%上升到89.67%,无业、失业、小商小贩转变成职工的就有250人。国营大企业南京无线电厂1949年只有回族职工3名, 1959年发展到196名。南京机床厂1949年只有回族职工2名, 1959年增加到153名。这些国有大型企业中的回族职工大多来自七家湾。[20] 表4:1958年与1990年南京市部分辖区回族人口增长情况[21]区名1958年回族人口1990年回族人口鼓楼区2247人7267人大厂区163人1593人玄武区2225人4984人建邺区13543人14971人白下区4381人6564人秦淮区5582人7185人 鼓楼区、玄武区是南京高校、科研机构、机关事业单位集中的辖区,大厂区则是南京重要的石化工业区。1990年鼓楼区、玄武区回族人口较1958年分别增长了2.2倍、1.2倍,大厂区更是增长了8.7倍。而原七家湾所属的建邺区,及同属城南、回族人口较多的白下区、秦淮区回族人口增长率都没有超过南京回族人口的增长率。可见,原本生活在城南、大部分从事饮食业、手工业、苦劳力的回族已经实现了社会角色转变。 西安回坊是中国城市回族社区保护的典范之一,可以比较一下西安回坊与南京七家湾回族社区改造后回民职业变化及对回族文化的影响。西安是伊斯兰教传入较早的城市,也是回族先民最早居住的地方之一。隋唐时期,“坊”是对长安城里居民小区的称呼,“回坊”则是西安回族对其传统居住区的简称,指的是回族历史街区和回族社区,最早可上溯到唐代长安城内的“番坊”。史学界认为,西安“回坊”在唐朝末年以后逐渐成为普通市民的生活区域,从那时候开始,回族先民在这里居住、繁衍,逐步形成了具有独特文化和经济特点的回族社区。[22]现在的回坊是在明清时期业已形成的“七寺十三坊”[23]的传统寺坊格局基础上沿续发展而来。同南京七家湾回族社区一样,西安回坊也曾经面临着城市改造,回坊居民的就业安置是改造的难题之一。在回坊居民的坚持下,政府转变了改造思路,尽可能的保留回坊建筑,保留回族风情,将回坊打造成西安市区重要的人文景点。回坊的路面平整了,下水设置完善了,古建筑修缮了,市场规范了,而回坊中大部分的回民仍然按照传统的方式生活,清真饮食业仍然是第一大职业[24]。回民在延续着同民族商业的纽带,也较好的保留和传承民族文化,西安回坊也是全国城市中回族文化气氛最浓厚的社区之一。西安回坊“保存民族文化、发展民族经济、推动社会进步”的理想寺坊保护模式也得到了联合国教科文组织的认可。 (三)社区服务设施减少与回民生活异化 回坊(回族社区)是围绕着清真寺而形成并逐渐扩大的,回族社区的中心是清真寺。中社区功能上看,清真寺是社区的宗教服务设置,是回族社区不可缺少的组织部分,是回族聚居的精神支柱。但所谓的七家湾回族社区,特别是七家湾、红土桥、水西门为主的核心地区却经历从1958年到2005年,47年没有清真寺的特殊时期。1958年宗教改革,城区32坊清真寺合并为7坊,其他一些或被拆除,或被占用。文化大革命开始后,所有清真寺关闭。1983年起,净觉寺、太平南路清真寺、吉兆营清真寺相继恢复开放,而七家湾核心地带的草桥清真寺、小王府巷清真寺[25]、登隆巷清真寺、汉西门清真寺、小板巷清真寺、大常巷义学、辉复巷女学、石鼓路清真寺、石鼓路女学、丰富路清真寺、水西门清真寺、内桥清真寺、下浮桥清真寺等十几座清真寺未恢复。一直到2005年,草桥清真寺重建开放,七家湾回族社区的宗教活动才得以恢复。 在回族社区文化模式的转型中,新式回民学校的创办具有重要贡献,回族教育的鼎盛时期,南京共有16所回民学校,1所回族中学[26],其中位于七家湾社区附近的有敦穆小学、崇穆小学、清源小学、西城小学、务本小学、适道小学、净觉小学。现在七家湾只有一个民族小学,且回族特色亦不明显。 “回回两把刀,一把牛羊肉,一把卖切糕”,这句回族俗语形象了表述了饮食业与回族发展的关系。清真饮食是回族日常生活同其他民族最明显的区别,也是回族宗教文化的重要组成,大量的回族人口从事清真饮食业,客观上维系了这一群体同民族宗教特征的联系,保证了回族文化的传承。新中国成立后,国家对私营工商业进行社会主义改造,建立了以国营企业为主,合作企业、个体商贩及集市贸易为补充的社会主义经济体系,社区居民在这种结构中重新定位、组合,从业人口则分流到其他行业,回族的社会角色更加复杂,大量私营的清真饮食供应点或合并,或消亡,或因为汉族员工的加入逐渐失去清真特色。文化大革命前,南京市共有158家清真饮食网点,文革后更是只剩下37家,这个数量尚不及民国时期南京清真茶馆的数量。 据笔者统计,现在七家湾地区有清真寺2座(草桥清真寺、净觉寺),民族小学1所,清真餐馆4家,清真锅贴店5家,清真糕点店5家,清真卤菜店1家,清真牛羊肉供应点3家。不到20处的清真饮食供应点根本不能满足数万回族的基本生活需要。“没有地方礼拜,没有地方吃饭,没有地方上学”,一位七家湾的坚守者这样形容改造后的七家湾回族社区。 (四)回汉通婚与民族宗教文化传承缺失 回族社区在长期的历史发展过程中,不断地受到主流文化的冲击和影响,社会各个层面都发生着持续的变迁。家系和婚姻是编织回族社会亲属网络的经线和纬线,“族内婚制度”更是构成传统回族社区社会结构的一个重要基础,传统的七家湾回族社区几乎无回汉通婚现象。通过调查发现,现在包括七家湾回族在内的南京回族的婚姻选择在历史流变中呈现出明显的“封闭—开放”的特征。究其原因,从内化的文化观念看,时代变迁所带来的伊斯兰教信仰的淡漠和教育中伊斯兰教内容的缺失,已使民族内婚制度的坚守变得举步维艰,这一比例从老年到青年呈现出逐步递减的趋向。从外在的交往条件看,数百年来回民赖以延续民族传统的空间在城市的大拆大建中被逐步压缩,由此带来的居住格局和传统行业的解体促成了交往对象和范围的重大转变,从而使族际通婚普遍化成为不可逆转的趋势。 表5:七家湾回族社区各年龄段的通婚比例[27]年龄段40 岁以下40 岁~60 岁60 岁以上回汉通婚户比例( %)93529纯回民户比例( %)74891 表6:七家湾回族社区不同时期的回汉通婚比例变化[28]时期回回通婚家庭比例回汉通婚家庭比例解放初期90%10%50年代后64%36%80年代后21%79%2000年后3%97% 从上述两表可以看出,以新中国成立(1949年)、宗教改革(1958年)、改革开放(1978年)三个标志性时间为划分,七家湾回汉通婚率大幅度增加,纯回民户比例大幅度减少。 族际通婚客观上加强和促进了回汉民族关系的友好交融,也加快回族人口的增长,但是,在回族传统文化的代际传承面临诸多困境的南京,回汉通婚家庭不过是繁衍了一代“身份证回族”、“标签回族”。台湾政治大学张中复教授称这样的回族为“边缘性回族”,并进一步认为,这种“边缘性”的形成,显示了当代“伊斯兰教—回族”必然联系中的脆弱性和游移性。 表7:西北4座城市回族族内通婚与回族成年男女信仰伊斯兰教比例[29]城市西宁西安兰州银川回族族内通婚比例96.76%88.97%88.81%63.1%回族成年男女信仰伊斯兰教比例97.25%99.3%93.47%67.26% 杨文炯对西北4座城市的调研说明了城市回族婚姻状况与回族宗教信仰的传承有内在联系。族内通婚比例较高的西安、西安、兰州三座城市的成年回族男女回族宗教传统比例也较高,反而在“回族之乡”宁夏回族自治区首府银川回汉通婚率已经非常高,回族成年男女信仰伊斯兰教比例也是最低的。 城市多元文化中,回族文化处于弱势边缘的地位,文化张力明显不足,回族坚持“族内通婚制”,坚持“回男可娶汉女,回女不嫁汉男”是宗教教义的要求,也是回族自我保护的选择。“族内通婚”与“回女不外嫁”客观上保证了回族文化家族传承的实现。 极左时代大量回汉通婚基本都以回族一方及后代被同化为结局。尽管回汉通婚使得回族人口较民族内部通婚增加更快,但增加的部分又基本是汉化的回族。原本回族结婚要请阿訇念“尼卡哈”,孩子出生要请阿訇“取经名”[30]等传统习俗基本消失,回汉通婚家庭的民族宗教教育也十分薄弱。 五、复兴还是重构? 在大城市传统回族社区,伊斯兰教信仰对经济、文化、社会组织、居民生活等全面渗透和影响,居于主导价值地位,清真寺成为社区生活的中心。城市传统回族社区社会文化结构相对稳定,具有鲜明的特点。传统上,学者这这种回族社区结构称为“寺坊制”或“教坊制”,也有学者认为用“盘根草格局”[31]来描述大城市传统回族社区社会文化结构特征更加形象、生动、准确。 当“盘根草格局”是已经消失,还是有待复兴这一问题尚在讨论时,城市回族已经发生了一个新的变化——大量流动穆斯林的出现。 表8:南京清真寺某日晌礼礼拜人数及构成(2011年3月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺6人4人10人60%40%草桥清真寺13人3人16人81%19%吉兆营清真寺11人13人24人46%54% 再以吉兆营清真寺为例,参加礼拜活动者的详细构成是:本地人11人;外地人共13人,其中西北清真饮食从业人员10人,新疆维族2人,外国留学生1人。 表9:南京清真寺某日“主麻日”礼拜的人数及构成(2011年5月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约80人约220人约300人27%73%草桥清真寺约40人约60人约100人40%60%江浦区浦珠镇清真寺4人12人16人25%75%六合区长江路清真寺45人35人80人56%44% 再以净觉寺为例,参加“主麻日” 礼拜活动者的详细构成是:本地人约80人;外地人约220人,其中西北清真饮食从业人员约80人,新疆维族约60人,外国留学生、工程师等约60人,高校大学生约20人。 表10:南京清真寺某日斋月开斋人数(2011年8月)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约65人约45人约110人59%41%草桥清真寺约55人约35人约80人69%31%吉兆营清真寺[32]约40人约50人约90人44%56% 再以吉兆营清真寺为例,在清真寺开斋者详细构成是:本地人约40人;外地人约50人,其中西北清真饮食从业人员约40人,新疆维族3人,外国留学生、工程师等2人,高校大学生5人。 表11:南京清真寺开斋节参加人数及构成(2010年9月10日)寺名本地人数外地人数总人数本地人所占比例外地人所占比例净觉寺约1500人约2500人约4000人38%62%草桥清真寺约300人约200人约500人60%40% 再以净觉寺为例,参加开斋节礼拜活动者的详细构成是:本地人约1500人;外地人约2500人,其中西北清真饮食从业人员约1500人,新疆维族约200人,外国留学生、工程师等约350人,高校大学生约250人,其他约200人。 通过上述四个统计表可以看出,南京各清真寺中参加宗教活动者的构成已经趋于多元,传统回族社区中的南京回族在南京伊斯兰教活动的主导地位已经受到“挑战”。不同的民族、国籍、肤色、言语、教派,如此复杂的构成围着一个中心而团结,即心中的回族社区——伊斯兰教倡导的“稳麦”[33]。 2005年,甘肃平凉人沙海峰成为南京第一个清真寺管理委员会成员中的西北人,2006年,他又同其他两位西北穆斯林成为新一届的南京市伊斯兰教协会委员。2010年新一届的南京市伊斯兰教协会委员中,西北穆斯林数量进一步增加,越来越多的西北穆斯林参与南京市伊斯兰教协会的管理工作。 作为东部沿海城市中回族较多的城市,南京的清真餐饮业,特别是以鸡鸭加工、小吃茶社、牛羊肉贩售为主的本地清真餐饮业日渐没落。据笔者调查,南京本土8万回族中,清真食品相关从业人员不足200人。而以西北“拉面产业”为代表的清真餐饮业逐渐成为南京清真餐饮市场的主力,这几年,十几家由西北人经营的中型清真餐馆和数家外籍穆斯林经营的餐馆又丰富、提升了南京清真餐饮业。 回族社区的改造不是城市发展的个案,正如整个城市地缘变迁过程中街坊邻里串联的熟人世界土崩瓦解一样,回族传统聚居模式的变迁也是这个正在的熟人世界的一部分。“城市回族不得不直面散居的考验,同时提出的问题是城市回族能否经得起散居的考验。”[34] 费孝通教授所指出的:“中国不同的区域具有不同的发展道路,这些道路随区位传统不同而不同,但长期以来就是在动态中存在的,并不是简单的‘现代发明’。”[35]回族穆斯林具有自己的实质性传统(Sub2stantive tradition) 即伊斯兰的宗教传统,因此,她实现自身的现代化必然以其传统为依归。在文化适应、整合的过程中,清真街社区虽然出现了地缘的解体,但是“形散而神不散”,在解体的同时也整合着自己的力量和新资源,构建起一种新型的民族社区存在模式——精神社区,即以宗教信仰和民族共同意识及心理特征为纽带的共同体。 无论城市化、现代化的冲击力多强,城市可提供的文化生存空间多大,不同背景的穆斯林都会在不同的文化生存空间中努力坚持伊斯兰信仰的方式;不断流动变化的穆斯林精神社区将代替拥有固定地域边界的社区而成为城市流动群体凝聚的有效形式,而清真寺的中心作用也将由地域中心转变为精神中心;穆斯林移民群体的数量、流动方式、经营行业、社会参与程度、居住格局、宗教尊崇程度等将影响到城市伊斯兰教的未来走向;不分地域、种族、语言、教派等外部因素,追求建立在信仰基础上的宗教认同感,以穆斯林的身份建构社区的归属感,是未来城市穆斯林群体发展和生存的主要形式。 回族社区曾经是团聚回族群众、延续回族文化的摇篮,但是,随着经济、社会、文化的变迁和发展,她经历了一个“繁荣—衰落—解构—重构”的过程,社区的地域空间和结构要素都发生了很大的改变。在这个既有无奈,又必须直面的过程中,回族社区和回族文化在努力摸索着城市社会中的新定位。 注释:[1] 本文系中山大学“马丁堂奖学金”人类学研究基金项目的成果。[2] 刘莉.古代回坊的形成与发展.青海民族研究,2004:3.[3] 伍贻业。《南京回族伊斯兰教史稿》。南京:内部出版,1999,页232。南京清真寺数量的说法有多种,根据《南京回族伊斯兰教史稿》记载,太平天国前,南京城区清真寺有36座之多,新中国初期市区有清真寺、清真女学和清真义学32座,郊县有21座。“城内三十三座清真寺,城外二十二座清真寺”则可能是民间为顺口而说的一种说法。[4] 吴晓等:〈现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例〉,《规划师》第9期(2008年9月),页15~21。[5] 清真女学是指专门供穆斯林女学进行宗教活动的清真寺。根据伊斯兰教的传统,一般不提倡男女混杂进行宗教活动,鼓励女性在家中完成宗教功课。华北、江南地区的回族较西北地区更加重文重教,建立专供穆斯林女性使用的清真寺有助于穆斯林女性学习宗教知识。民国时期,南京城区共建有长乐路女学、汉西门女学、大辉复巷女学、石鼓路女学、竹竿里女学等5座女学,穆斯林女性的宗教生活和社会生活较为活跃。[6] 义学是指清真寺办的以经堂教育为主的宗教学校。民国时期的南京义学除教授《古兰经》、《圣训》、阿拉伯文、波斯文、伊斯兰教法等传统经堂教育宗教科目之外,还兼学汉文。当时主要的义学有:常巷义学、南郊义学、小王府巷义学、下浮桥义学、求实回文学校等。[7] 石鼓路清真寺为南京唯一的哲赫林耶清真寺。哲赫林耶是中国西北“四大门宦”之一,历史上西北等地哲派穆斯林到南京谋求营生,大多聚居在石鼓路、三矛宫一带,1891年,南京回族武德将私宅捐献为清真寺,归南京哲赫林耶派穆斯林使用。但民国后期,因哲派穆斯林较少,且南京地区各清真寺教派分歧不大,非哲派穆斯林也在这个清真寺参加宗教活动。[8] 此说法有待考证。[9] 陈经畲:南京人,民国时期为著名回族富商,热心慈善教育。建国后,任湖北省副省长等职。[10] 根据伊斯兰教法,穆斯林所食用的肉类必须经过特定的屠宰方式,持刀者必须是穆斯林,宰牲前须念诵“以真主的名义,真主至大”的祈祷词,回族称之为“刀口”。[11] 南京市民政部门曾向回民发放“肉贴”,用以弥补牛羊肉较猪肉价格高的差价。[12] “都啊”,阿拉伯语祈祷的意思。回民家庭一般会在门头上挂一个金属牌子,称之为“都啊牌”,上面书写着一段经文,如“以普赐特赐的真主之名”,“万物为主,唯有真主,穆罕默德,主之使者”等,以示同汉族家庭的区别。[13] 西道堂,中国伊斯兰教派别。1903年由马启西创立,以“介廉(刘智)种子,关川(马明心)开花,我(马启西)要得道”为召唤,宣传“金陵介廉氏学说”为宗旨。[14] 刘智(约1660-1730),字介廉,江苏南京人,清初著名伊斯兰教学者,为中国伊斯兰教哲学的集大成者,其墓园在南京雨花台区。巴巴,源自阿拉伯语,回族群众一般称老者或德高望重者为“巴巴”。[15] 吴增基等.现代社会学[M].上海:上海人民出版社,2001.[16] 杨文炯.城市界面下的回族传统文化与现代化[J].回族研究,2004:1.[17] 吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.[18] 杨文炯.回族社区:“单位”之间的社会互动[N].中国民族报[19] 冶芸.沿海城市回族穆斯林社区的分化与整合——秦皇岛市清真街社区的考察[J].中国穆斯林,2010:2.[20] 伍贻业.南京回族伊斯兰教史稿[M].南京:南京市伊斯兰教协会(内部出版),1999.[21] 参考1990年的数据是因为2002年南京进行了市辖区行政规划调整,原本属于建邺区的七家湾已经归属于白下区。[22] 李健彪.历史街区保护与城市现代化进程并不相悖[N].中国民族报,[23] 七寺十三坊的“七寺”指:化觉巷寺、大皮院寺、小皮院寺、广济街寺、大学习巷、营里寺和洒金桥寺;“十三坊”指:化觉巷、西羊市、北院门、麦苋街、大皮院、小皮院、北广济街、狮子庙街、大学习巷、小学习巷、大麦市街、洒金桥和城南的回回巷。[24] 据调查,西安回民中有超过2万人从事与清真饮食制作相关的职业,而南京回民中估计只有不超过300人还从事清真饮食业。[25] 杨林带笔者来到了位于七家湾核心地带的小王府巷清真寺。小王府巷清真寺曾经是七家湾一座重要的清真寺,相传为明朝一位回族王爷的家族清真寺,后开放归民间百姓所用。2005年,几位热心城南历史文化调查的回民发现了这座尚未拆除、保留完好的小王府巷清真寺。清真寺离2005年重建的草桥清真寺不过300米远,在回民较多的小王府巷内,大殿、经堂、水房都被隔成单间,住进了十几户汉族。1958年宗教改革后,城区32坊清真寺合并为7坊,其他一些或被拆除,或被占用。恢复民族宗教政策时,仍有汉西门清真寺、石鼓路清真寺、下关清真寺、小王府巷清真寺、辉复巷女学等几座被占用的清真寺遗址存在,但都未被收归回民所有,也未被恢复为清真寺,后来道路拓宽、老城改造,这几座清真寺也都被拆除,唯有小王府巷清真寺还存在。同杨林一样,不少南京回民听说这里还保留着一座清真寺后都来拜访,清真寺里的汉族住户对经常来看清真寺的回民也习以为常,因为他们听说清真寺将被南京市伊斯兰教协会申请收回,他们也将得到一笔可观的安置款。[26] 清末金陵回族望族蒋氏创办“钟英中学”。1956年改为市立23中。1956年南京市回民文化促进会主办了“回民文化补习学校”,后改为“民族中学”,1957年又在七家湾建“民族夜中”,后来这两座学校全部改为公办,失去民族特色。[27] 吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.[28] 参考吴晓等.现代化浪潮中少数民族聚居区的变迁实考——以南京市七家湾回族社区为例[J].规划师论坛,2008:9.其中2000年以后七家湾社区回汉通婚数据为笔者调查结果。[29] 杨文炯.回族社区:“单位”之间的社会互动[N].中国民族报[30] 尼卡哈意指婚约,穆斯林在结婚仪式中要请阿訇念“尼卡哈”,证明双方婚姻的合法和成立;按照回族传统,孩子出生后应请阿訇为婴儿取“经名”,经名为阿拉伯文,多位伊斯兰教世贤或阿拉伯文语中的一些表达美好吉庆的词汇。[31] 白友涛认为回族社区外部联系非常松散,内部亲缘、地缘、血缘、情缘、业缘等关系紧密而复杂,如果借用费孝通先生的格局范式来描述传统回族社区社会文化结构,可以称之为“盘根草格局”,这种格局的特征是:各地社区相对独立,没有隶属关系,表现出某种分散性;回族社区内部血缘、地缘等社会网络关系紧密而复杂;家庭、行业公会和清真寺董事会是大城市传统回族社区的主要社会组织。参阅:白友涛.大城市传统回族社区的社会文化结构研究——以南京市七家湾回族社区为个案.西北第二民族学院学报,2007:3.[32] 因吉兆营清真寺2010年6月开始拆除重建,2010年斋月期间不启用,所以吉兆营清真寺的数据为2009年8月统计的。[33] 稳麦,阿拉伯语,意指团体、集体,伊斯兰教中表示穆斯林社区。[34] 杨文炯.城市界面下的回族传统文化与现代化[J].回族研究,2004:1.[35] 费孝通.重读《江村经济》序言[J].北京大学学报,1999:2. (本文转载自:《伊斯兰文化》2013年第六辑。)

·加拿大新闻 看到快买加国Costco新晋爆款刷屏

·加拿大新闻 从追面子到享自我,宝马购车观转变

·加拿大新闻 每周连轴转80小时加拿大医生自爆行业黑幕

·加拿大新闻 万锦、Newmarket多家奶茶店/美甲店/理发店被指控+开罚单

·加拿大新闻 移民急刹车见效!加拿大人口首次出现历史性大幅下降

·中文新闻 一名男子因推动反犹太复国主义而在悉尼市议会市长的长篇大论

·园艺 蒜黄和蒜芽