在加拿大

盛夏几场大雨后,嫩江下游右岸最大支流洮儿河就进入汛期了,上游行洪的大水顺着河道湍急而下,漫流吉林省洮南市的河段,防洪标准为30年一遇的东西堤岸上草木茂盛,河面显得比枯水期更加宽阔。

洮儿河上目前罕见的依然存在的浮桥。2023年7月12日,因汛期水大,两侧引桥没入水中,古城村村民划船到河对岸给农作物打农药。(南方周末记者陈佳慧/图)

四个铁制箱式组件串联着,浮在水流黄浊的洮儿河上。往常,这座铁皮浮桥连通两岸,可以过人过车,因水位暴涨,它两端的“引桥”被水淹没,只剩下中间主桥段随水波轻微起伏。经过一轮又一轮水政执法,这座正在安然度汛的铁浮桥是洮儿河上罕见的仍可使用的浮桥。

2023年6月中旬至今的一个多月,在洮儿河沿岸村镇紧张防汛的同时,“私搭浮桥18人获罪”一事持续发酵,舆论冲击着洮南这座小小的东北县级市。

2019年最后一天,“私搭浮桥案”主犯、56岁的黄德义因寻衅滋事罪获刑2年,缓刑2年,另有17名亲属均获缓刑,目前都已服刑期满。让黄德义家族被定罪的“导火索”,是他在洮儿河上私自搭建的浮桥上收取过桥费。当时,该浮桥就坐落在洮南境内洮儿河上游,距目前仅存的浮桥约70公里。而早在2018年底,在一系列刑事措施落地之前,黄德义私搭的浮桥就被当地水利部门勒令拆除。

今年3月,黄德义不服定罪科刑的结果提起申诉。6月28日,吉林省白城市中级人民法院发布公告称,对黄德义申诉立案处理,目前正在进一步审查。

除了洮儿河,流经洮南境内的另一条主要河流是蛟流河,它们都呈西北-东南走向,与洮南市的地理走向一致,约67个行政村分布在两条河的两岸。其中,全长156公里的洮儿河仅有三座大桥,分别为一号桥、满洲岱桥和镇西桥。村民若想到河对岸种田,通常需要绕行几十公里,为了方便,有些村民开始私搭浮桥过河。最多时,洮儿河上共有7座浮桥,但它们的结局都不太好,搭桥农民轻则被水利部门行政处罚,重则获刑。

河流两岸村民有过河的强烈需求,主管部门也有拆桥的难言苦衷与建桥的财政压力。种种复杂纠葛之下,这些年来,过河、搭桥与拆桥形成一场持续不断的博弈。直到黄德义案进入公众视野,这一东北农村基层治理的困局浮出水面。

航拍洮儿河振林村段。(洮南市水利局/图)

河两岸土地恩怨

与外界说的“义举”不同,黄德义称,自己搭建浮桥的初衷不是当大善人,而是为了到河对岸种地。

有着壮实身材的黄德义是洮南市(白城市代管)振林村人,一河之隔的对岸就是白城市洮北区安全村,两岸相距2.1公里。也就是说,以洮儿河为界,一侧是洮南,一侧是洮北。黄德义告诉南方周末记者,十几年前,他在河对岸种了6垧地,共计约90亩,其中一半是开荒得来的,一半是从对岸村民手里承包来的。

黄德义在开荒得来的田里种上水稻。若以亩产1000斤、每斤收购价1.3元计算,刨去约5万元成本,6垧土地每年可为黄德义带来约6.7万元的收入。当地村民计算,若田地管理得好,去掉成本后,6垧地能净挣近12万元。

黄德义的开荒地需追溯到1998年特大洪水,那年一个月内,先后有8次洪水横扫洮儿河流域,洮儿河两岸上了岁数的人都记得那场洪灾。家住岸边、现任安全村村支书的谷天福对此记忆深刻,“水非常大,从河这岸到河那岸,(水面宽)2.5公里,中间全是水。经过大水的‘洗礼’,沿河土地上的好土质就被冲跑了,只剩下沙子。”他对南方周末记者说。

遭洪水破坏后,只剩沙子的荒地不再适合种粮,1999年安全村划分土地时,沿河滩涂地被移出田册,成了没人种的荒地。2000年之后,一些经济尚有余力的村民开始自发复垦这片水涝地。他们拉来肥土铺在沙地上,再种上水稻或玉米,依乡规民约,谁动手改良那块地就归属于谁。

除了安全村村民,前来圈占地块的村民中还有住在河对岸的黄德义。尽管“河道河道,谁占谁要”是当地复垦荒地的“准则”之一,但多数村庄为了避免因争地起冲突,多由村上统一分地。在谷天福的讲述里,黄德义复垦了6垧地,均为自行开荒的河滩地。

有了过河种地的需求,2005年,黄德义在洮儿河上建造船体浮桥,后于2014年对其改造升级,共花费13万元焊接13条铁皮船,建成可通货车的固定桥。为使浮桥稳定,黄德义还往河床里打入多根直径二三十公分的粗钢管。

洮南市人民法院2019年判决书认定,为了收回修建浮桥的成本,黄德义对往来车辆进行收费,收费标准为小车5元,大车10元。

“有钱没钱都能过河,你愿意给就给,不愿意给就拉倒。”2023年7月,黄德义站在曾经搭建浮桥的河边强调。但洮南市法院认为,黄德义伙同他人私自建桥拦截过往车辆强行收取过桥费,强拿硬要他人财物,造成恶劣社会影响,破坏社会秩序,情节严重,其行为已构成寻衅滋事罪。(相关报道详见《涉黑村霸、破坏车道、返还过桥费?搭桥获罪者再回应争议》

2023年7月10日,吉林洮南,黄德义在洮儿河畔原浮桥搭建处。(南方周末记者 陈佳慧/图)

因升级浮桥的部分费用是跟哥哥、侄儿们借的,浮桥修建完成后,黄德义安排他们以家为单位,以每月一天的频次轮流值班,负责收取当天过桥车辆的费用作为回报。事发判刑后,黄德义说,亲戚们都怨他。

刚建桥时,河对岸的安全村村民也非常高兴,不少村民到场帮忙,谷天福也曾帮忙抬过木头。他介绍,安全村在河对岸有近20垧的田地,里面有自己的一垧多地,搭建浮桥通行确实方便两岸村民。

但慢慢地,谷天福就高兴不起来了。他称,修桥之后,原本河道上能通行车辆的地方全被黄德义挖断,结果就是只能从他的桥上通行。“他(指村民)前脚走过去的河,后脚回来了,车就掉里了,你说谁挖的?”谷天福也承认,并无目击证据坐实是黄德义挖断了路,他推测谁最终受益,就是谁挖的。

黄德义断然否认了这一猜测,他驳斥说,洮儿河那么长,枯水期很多地方可以过河,他要挖也挖不过来。

在2019年底最终获罪之前,因私建浮桥,黄德义及亲属曾被洮南市水利部门行政处罚过三次,分别为2016年4月、2016年9月和2017年9月,罚款共计3万元。据洮南市人民法院审理查明,黄德义搭建浮桥期间,共收取李某文等19人过桥费用52950元。

洮南市水利局水政监察大队负责人董军认为,黄德义屡拆屡建浮桥的问题属于行业乱象。“他被公安刑拘也好,被法院判刑也好,跟我们没有关系。我们依照国家的法律法规,行使正常的职务和权力,最后给我们整到风口浪尖了。”

黄德义称,浮桥多次被查是因为被人举报,而幕后指使就是自己的“对头”谷天福,“他就是要抢我的地”。比黄德义小10岁的谷天福皮肤黝黑,却盖不住满脸的疲态。作为安全村的村支书,谷天福在接受采访时因发出了不同声音,尝到了被网络暴力对待的滋味,“现在我都有点惧怕媒体了”。

风波中,黄德义的振林村与谷天福的安全村,像是隔着“楚河汉界”的交锋对手。实际上,早在2021年12月,就有不利于黄德义的消息传来,洮北区出台《农村册外耕地清查使用管理办法》,规定农村册外地的发包权由集体经济组织拥有。也就是说,黄德义在安全村开荒的6垧地不再归自己所有,若想继续耕种,需向安全村承包。为了承包这片土地,2022年,他们三次对簿公堂。

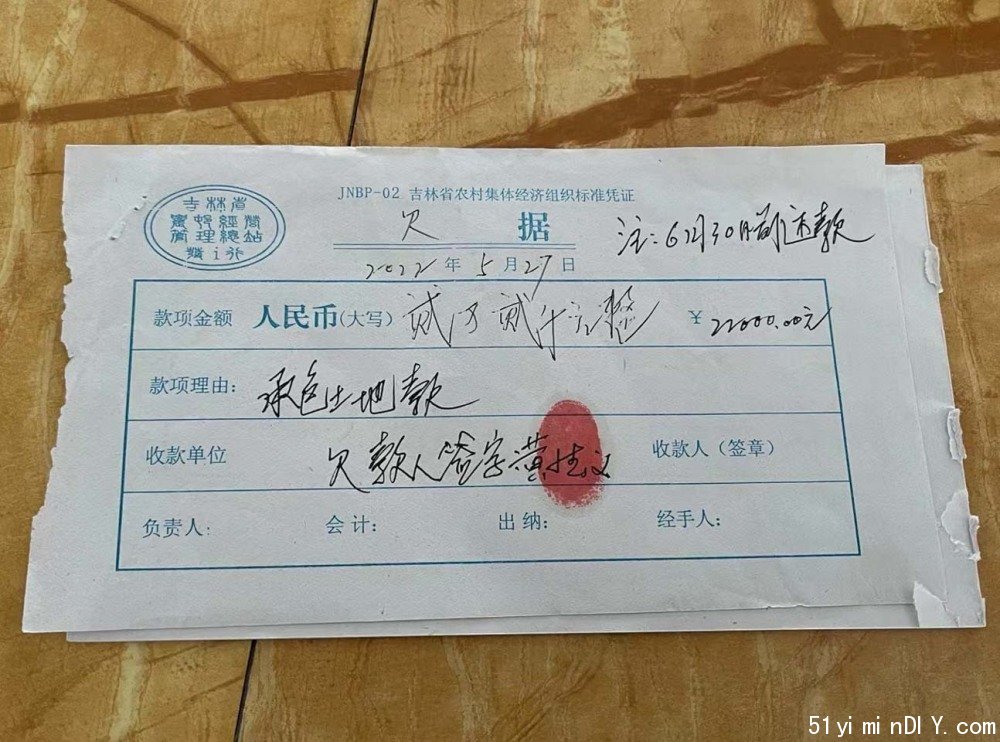

2022年5月,黄德义与安全村村委会签订了《农村土地发包合同》,以2.2万元承包这6垧土地,承包期限为一年。同年5月27日,黄德义向安全村村委会出具一张2.2万元的“土地承包款”欠条,并注明“6月30日前还款”。

但是,黄德义到期不仅未支付承包款,反而将安全村村委会告上法庭,要求判决土地发包合同无效,理由是他认为该土地属于国有土地,安全村村委会没有发包权。经白城市洮北区人民法院审理判决,驳回黄德义的诉讼请求。黄德义不服上诉,二审维持原判。同年,安全村村委会为追讨承包款,两方第三次法庭相见。

这6垧土地也并非黄德义所说,“被谷天福占了去”,而是经由吉林省农村产权交易市场平台,以拍卖的方式被安全村村民黄德立竞得,承包价为2万元每年。

黄德义签下的土地承包款欠条。(南方周末记者 陈佳慧/图)

拆不断的浮桥生意

洮儿河上,像黄德义一样搭建浮桥的人并不少。董军告诉南方周末记者,2016年前后,洮儿河上浮桥数量最多,共有7座。从2007年开始,当地拆除洮儿河上非法建桥11座,自己参与行政处罚的浮桥有3座。

河两岸的村民除了往来白城的出行需求,最重要的仍然是过到河对岸打理田地。1998年那场特大洪水,不仅冲刷了良田,还导致洮儿河部分河道改道,一些原本位于河东岸的田,易位到了河西岸,这也是村民跨河种田需求增加的直接原因。

在有浮桥之前,村民以摆渡的方式过河。与用船桨划水不同,不善水性的东北人有自己独特的摆渡方式,即将一根绳索固定在河两岸,划船的人立在铁皮船头,以手拽绳索的方式渡河。至今,洮儿河上仍保留这种渡河方式,附近村民可携带小型农具免费过河,若是陌生人,也需向摆渡人支付少许费用,“有就给点儿,没有也能过河。”附近的村民告诉南方周末记者。

三十年前,摆渡人魏宝臣也曾经营过这样的小铁船,那是他父亲的生计,渡一个人5毛钱,如果是自行车就一块钱,一条船可载重1000斤左右。魏宝臣有时会立在船头,戴上手套,来回拽那根钢丝绳渡人过河。

魏宝臣在兄弟里排行老六,村里人都叫他魏老六。魏宝臣生活在洮南市福顺镇庆太村,村子位于洮儿河和蛟流河的中间。2020年,魏宝臣在周边村承包了100多垧田地,成为种田大户后,他需要频繁下地“伺候”,因动辄需要绕行七八十公里,那时他才真切体会到横在面前的两条河有多不方便。

魏宝臣决定自己搭船。他花了近十万元买了铁板,自己动手焊接了两个空心铁船。焊成的铁船每条长12米,若加上两头的“引桥”,足有18米长,5米宽,足够并排过两台车。

2020年8月,那两条船被安排在两处当桥,一处在洮儿河上,另一处在蛟流河。魏宝臣还给洮儿河上那座船体浮桥取了名字——半拉山号,半拉山是搭桥处的地名。水面宽时,两座船体浮桥就像升级版的人力摆渡船,车开上桥后,仍需借助外力将浮桥牵引至对岸。

除了自己过河使用,魏宝臣也对往来过河的车辆、农用机收费,“没有收费标准,就看着给、自愿给,不给也能过。”魏宝臣没有细算过总共收了多少钱,他估算搭在河上的那三四月里,“能有一万多块钱,都零钱,没细拢过那玩意儿。”魏宝臣告诉南方周末记者。

2023年7月11日,魏宝臣站在“半拉山号”船体浮桥前。(南方周末记者 陈佳慧/图)

古德伍在50公里外搭建的船体浮桥和魏宝臣的形制类似。2015年,家住白城市洮北区古城村的古德伍从长春买来铁皮,自己焊了四个空心船,花费了10万元左右。四个空心船靠销子固定,首尾相连浮在洮儿河上连通两岸。

这不是古德伍第一次搭建浮桥。早在1995年,他就焊过一个船体浮桥,拉粮食的四轮开上浮桥,再由人力拉到对岸。但是,第二年洮儿河就干了,村里另一户人家在洮儿河上搭建了一座木桥,“木桥就把我给顶了,一连干旱三年,把我们顶得老老实实的。”“经营”不下去的古德伍就把那条船卖给了屯里的老周家。

1998年的特大洪水冲垮了那座木桥后,老周家又接任成了洮儿河上的摆渡人。古德伍告诉南方周末记者,老周家是一个老头摆船,但因不能随叫随到,有时还得村民自己摆船,老周家经常和村民起冲突。

直到2015年,古德伍焊接的四条铁皮船浮在洮儿河上,古城村算是真正拥有了属于自己的桥。与其他浮桥按照过往车辆收费不同,古德伍的浮桥按照河对岸的地亩数进行收费,即一垧地一年300元,交了钱这一年便可以通行无阻。“光我们屯在河对岸就有160垧地,这还不算村民承包的。”古德伍说。另外,若有外村的车辆通行,按照小车10元每辆进行收费。

古德伍说,他搭建的浮桥并不存在强制收费的情况。但是,他又觉得自己不是慈善家,“也想收俩钱”。今年5月,一辆洮南出租车载着乘客来到了古德伍的桥前,司机不愿给钱,说“这玩意儿不允许收费”,还打了派出所电话。古德伍说:“派出所的人就跟他吵吵,说人家个人整的桥,你干啥不给人钱。”最后,是车上的乘客付了10元过桥钱。

后悔了的搭桥人

古德伍说,浮桥搭好的第二年,他就后悔了。

“这玩意儿贼拉憋气。”54岁的古德伍重重地叹了一口气,他回忆刚搭桥那几年,晚上天黑之后会把浮桥锁起来,但是河两岸还有人在干活。正睡呼呼的,别人要过河,“你起不起来开船?不开船,就有矛盾,咱俩就不好了。开船,我干一天活了,我也不乐意折腾。”

古德伍也想过不锁桥。“要是不锁桥,外屯大半截子(长度五米左右的货车)呼呼来回干,给你压坏了,你得自己去修。要出事了,他折河里头,你还得负责。憋不憋气?”建桥第三年,古德伍的四哥在帮忙接船时,被砸在了“引桥”底下,花了14万元医药费,都是古德伍出的。

唯一称得上“顺利”的是他未被水利部门罚过款。古德伍说,洮南市和白城市的水利局都曾去过,跟他说他搭建的浮桥不合格,陪同的古城村村支书在一旁解释,搭桥是为了过河种地。“水利局的就说,尽可能别在这收费。”2023年7月,古德伍向南方周末记者回忆。

古德伍看到了黄德义因搭建浮桥收费被判刑的事。但作为洮儿河上目前少有的浮桥的搭建者,他说自己不怕。“(搭桥)这玩意没有判刑的,只是罚款。”他记得五六年前秋收时,洮儿河涨大水,浮桥的两头够不着岸边,村民正愁如何秋收时,洮北区一位领导“雪中送炭”,叫人拉来了28车砖头,在洮儿河的北沿修了一个码头,这才把河南沿的粮食给收了。

古德伍搭建的浮桥,左侧是砖头修建的码头。(南方周末记者 陈佳慧/图)

魏宝臣搭完桥还没来得及后悔,两座船体浮桥就被洮南市水利部门拆除了,仅存活4个月。那座叫“半拉山号”的浮桥被安置在洮儿河上两个月,洮南市水利部门去了两三次,“他们就说不让安,违法,让在多长时间内拆除”。

一开始,魏宝臣还拖延着不拆,他盘算着如果拆了,秋收怎么办。后来,水利部门就在现场看着,他不拆不行了。拆下来的“半拉山号”被魏宝臣运到了蛟流河,和另一座浮桥一接,这岸搭到那岸,不再需要来回拽,浮桥上“来回嗡嗡地过车”。

直到2020年11月份秋收结束,魏宝臣安置在蛟流河上的浮桥也保不住了。他把它们都拆了运回家,3万元卖了一个,买的人也是搭建浮桥,“放在小河沟里,为了收拾那点地”。

魏宝臣觉得自己挺幸运,没有被罚款,也没被判刑,他同情黄德义,“人家也不是说你不给钱就不让你过”。几年前,魏宝臣走过两次黄德义搭建的浮桥,也给了他5元、10元。

董军介绍,发现非法建桥后,水利部门会责令建桥者整改,在整改期限内自行拆除的,水利部门不处罚。“剩极个别有利可赚的,在我们的监督下,咔咔分解了,拉出河道,出了河道就不归我们管了。过几个月偷摸地又整了。”

59岁的蛟河村村民王立双就没那么“幸运”了。因为私自建桥,他被罚款2万元,还因涉嫌寻衅滋事罪被判刑6个月,缓刑6个月。

王立双建桥处和魏宝臣在蛟流河搭建浮桥的地方离得不远,同处一个道口。与船体浮桥不同,王立双修建的是固定桥,先在河底铺平砂石,再在上面码上水泥涵管,两根涵管一组,共计22组,在码好的涵管上再铺砂石,平整即可通行。王立双建的桥长20多米,宽4米,建桥费用总共约7万元,多数都是借款。

王立双读过两年书,认得几个字,又因三十年前得了骨髓炎,导致左腿残疾,别人都叫他王瘸子。他干不了太多农活,家里也只有8亩多地。王立双建桥除了方便两岸村民种地、通行,他还盘算将此当个生计。

可是,2015年桥修完后,王立双就后悔了。因为水泥涵管承重有限,为避免大车压坏桥梁、人员受伤,王立双需一天24小时在桥边守着,每年要守到冬天,当河水结冰时,才把涵管扒出来,等到来年开春,再把涵管码进去。如果碰上汛期水大,没过桥面,也要把桥扒出来。

王立双还曾被洮南市水利局以私自建桥的名义罚款两次,共计2万元。但他称搭桥的3年间,只赚了五六千元,“过桥的人瞅咱不容易,给个三块五块的。”桥被拆除后,王立双就以种地、收废品为生。

董军认为,洮儿河上浮桥难拆并非因为执法力度弱。“他们在跟我们捉迷藏,这次我来查处的是张三,下次就换成李四了,谁认这个东西,我们只能去处理谁。如果一直是同一个责任主体,那下一次会加重处罚。”

弱财政载不动许多桥

王立双和魏宝臣搭建的桥被拆后,2021年,一座双向两车道的气派大桥飞架蛟流河,距他们曾经建桥的地方仅百余米。大桥是洮南市交通运输局建的,他们之所以建这座大桥,是综合考虑的结果,比如其一侧是县级公路,若是建成,就能沟通两岸六个乡镇,同时,建桥也满足国防需求。

大桥通车后,魏宝臣很高兴,因为即便没有浮桥,他也能轻松过河“收拾”他承包的100多垧田地。

古德伍从去年就下定决心不搭浮桥了,他想把浮桥16万元卖给村上,但是村上不买,“也怕担责任”。像烫手山芋一样,这座或是唯一“幸存”下来的浮桥组件正孤零零地躺在洮儿河上。古德伍计划等今年秋收结束,如果村上还不买或不租,他就把它们拉上岸来,留一个自家用,剩下的割了卖废品。“总共38吨铁,我卖破烂也能卖十万块钱。”古德伍手头宽绰,他家里有不少地,还养了11匹马,一匹品相良好的小马驹能卖不少钱,“整桥多操心呐”。

古德伍不想再搭浮桥,但要是不搭村民很难过河种地,他们期盼能像黄德义所在的振林村那样,政府也能在古城村修建一座便民桥。古德伍对此不乐观,“这地方不能修桥,根本没有价值,不可能因为种地给你修个桥。”

2023年7月10日,洮南官方称,计划在振林村原浮桥附近建一座便民桥,将在秋收前建设完成。

2023年7月10日,洮儿河振林村段,施工车辆正在平整场地,计划在此修建一座便民桥。(南方周末记者 陈佳慧/图)

接受南方周末记者采访时,洮南市交通运输局工作人员否认这一建桥计划是受舆论影响。他们称,原先洮儿河有枯水期,车辆可以通行,加上振林村建桥在洮南市路网中的作用不是很大,就没考虑在那建桥。但是,近两年洮儿河水量变大,同时考虑到周边村民的迫切需求,所以先建一座便民桥,保证农用车辆的通行。

他们很难预估这座便民桥有多大的通行量,“桥修上了,也没准就有了。”便民桥修好后,洮南交通运输局也会根据车流量的大小和拉动的经济效益,评估是否需要在此再建一座永久性桥梁。目前,该座便民桥仍在设计阶段,但是考虑到河道间距达2.1公里,“这个桥的建设规模可能就会很大”。

洮南市交通运输局工作人员对南方周末记者坦言,域内洮儿河、蛟流河确实给路网规划带来了困难。“洮南大约有近30%的村都在这两条河中间,你要说需求,那大家都有需求。而且你也知道,修桥是一笔很大的出资,我们要根据路网规划,根据我们洮南的财力,也要按照轻重缓急,逐渐地修,不是说不建。”

在交通部门看来,位于平原的振林村如果没有桥,出行虽然要绕路,麻烦一点,但不是出不了。而域内西北的山区若是没有桥,村民就出不去,孩子也上不了学。若论轻重缓急,平原地区修桥是“轻、缓”,有限的财力须投入到“重、急”的山区。

实际上,修桥难还有更现实的因素。桥造价高,而洮南面临的财政压力并不小。2019年,历史悠久的“关东名城”洮南市才摘掉省级贫困县的帽子;2022年,该市一般公共预算全口径收入仅有4.5亿元。

“咱说句不好听的,要资金充裕,修桥补路是好事,这能不修吗?但是你得看你兜里有多少钱。”洮南交通运输局一位工作人员说。他在接受南方周末记者采访时不愿透露职位,更不愿具名,“别到时候给我们整成网暴了”。

这起建桥拆桥风波给他所在的部门带来了很大压力,“每天都在12点后休息,现在一见记者就紧张。又是心脏病又是高血压的,昨天还吃了速效救心丸”。

2023年7月11日,洮儿河二龙乡段,村民手拉钢丝绳过河的船。(南方周末记者 陈佳慧/图)

尽管网络声浪逐渐回归理性,但这座东北小城,仍未从高压状态中解脱。“小县城想发展,需要几代干部群众的共同努力,我们真珍惜这样的外部环境。”洮南市委宣传部相关负责人对南方周末记者说,“有几个企业进来,让老百姓受益,咱们财力一点一点强化,民生薄弱的地方一点一点去补充,这要有一个过程,你要看到一个小城的努力和发展。”

关于拆桥与建桥的争论仍在继续,生活在洮儿河两岸的村民无暇顾及。他们被琐碎的日常推着往前走,吃亲戚家孩子的升学酒,在洮儿河里布下地笼逮鱼,还有村民要到河对岸打农药。附近没有可通行的桥,他们用拖拉机把铁皮小船拖到水里,两岸系结实绳子,来回用手拉绳,一点一点把自己送往河对岸。

·加拿大新闻 回收新制年初上路即翻车多地垃圾混乱

·加拿大新闻 别克GL8不再是唯一选择,高端新能源MPV市场格局生变

·加拿大新闻 卡尼暗示将在乌克兰驻军,会见丹麦首相,强调格陵兰主权

·加拿大新闻 "腿都伸不开"!加拿大知名航司新飞机被骂翻!网

·加拿大新闻 “你愿说,我愿听”:退休社工走遍加国 免费倾听助陌生人不

·汽车 挡风玻璃裂纹修复?

·汽车 丰田凯美瑞 Atara SL 2.5 (2012) 问题